共通テストの結果がアレで・・・志望校を変えたら小論文が必要になっちゃいました!どうしよう??

英数国の勉強ばかりしていて、二次の小論文は後回しにしちゃっていました。いまから間に合う?

大丈夫! まだまだ入試は始まったばかりです! きちんと作戦を立てて準備すれば前期試験には間に合います!

《Contents》

国公立大学二次試験の小論文とは?

何事も、勝負に勝ちたかったら「事実」を確認することが大事。

国公立大学の二次試験(前期・後期)ではどんな小論文の問題が出ているのか、全体像を見てみましょう。

資料はこちらです↓

受験生のみなさんは買わなくていいですよ。

全国の大学の問題の「ダイジェスト=要旨」です。問題文の全文が載っているわけではありません。

学校や塾の先生向けの資料といえますね。

課題文型、資料型がほとんど

これを見ると、前期試験・後期試験の小論文は7割以上が課題文型、2割以上が資料型です。

「○○について、あなたの意見を述べよ」のような短文テーマ型は5%しかありません。

【関連記事】

【数えてみました】「◯◯について」という短文型のテーマは全国で何問出題されているのか?

小論文といえば「環境問題について」のような短文型の出題をイメージする人が多いかもしれませんが、 実際は「◯◯について」という出題は少ないんです。 「資料1~3を読んで・・・」という形式の方が多いですね。 ・ […]

体験談を書かせる大学は限られている

小論文というと「自分の体験を書かなくちゃ」と意気込んでいる人も多いと思いますが、実は「あなたの体験を踏まえて」という出題は全国で2%しかありません。

小学校の作文は「自分の体験や気持ちを言語化する」ことが評価されますが、高校以上の小論文では「客観的な説明」が求められます。

小論文に対する考え方を切り替える必要がありますね。

【関連記事】

【数えてみました2】「あなたの体験を踏まえて」という小論文は全国で何問出されているのか?

自分の体験を書くのが小学校の作文、 社会の問題を客観的に論じるのが高校生の小論文 と先日書きました。 https://suzukieichi.com/archives/3070 「体験談を書くのは『あなたの体験を踏まえて […]

設問には「内容説明」と「意見論述」がある

課題文型と資料型では、問1、問2、問3…と設問が分かれているのが定番です。

問1、問2では「要約しなさい」「下線部を説明しなさい」、

最後の問3で「あなたの意見を述べなさい」というパターンが多いですね。

問3の意見を先に書いて、余った時間でおまけの問1と問2を書いてもいいですよね?

ダメです! それ絶対やっちゃいけないやつ

問1、問2の内容説明問題は「高度な文章をちゃんと読めたか」という学力試験を兼ねています。

しかも恐ろしいことに、大事なところに気づかないと解釈が正反対に割れるような文章が出されるんですよ。

ここで「じゃない方の解釈」を選んでしまうと、問3の意見も「的外れな意見」を展開することになってしまいます。

【関連記事】

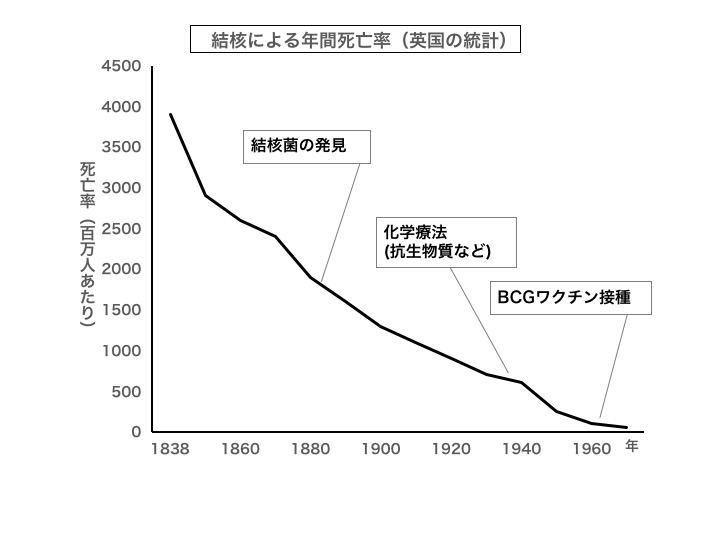

「あるもの」を拾うか、「ないこと」に気づくか

問題です。 このグラフからわかることを、簡単に説明しなさい。 「医学の進歩のおかげで結核による死亡者が減った」と答えた方、残念です。 グラフをよく見てください。 結核菌が発見される以前から、死 […]

これからの勉強法は?

2024年の国公立大学前期試験は2月25日。

限られた時間で合格答案を書けるようになるには、優先順位を決めることが大事です。

1. 過去問3年分をとりあえず読んでみる

まずは赤本などで過去問3年分に目を通しましょう。

いきなり最近の過去問に取り組んで書き始めるより、過去3年分に目を通した方が出題者の意図が読み取りやすくなります。

毎年同じジャンルの文章が出される場合は他の年度の文章がヒントになることもあります。

2. 内容説明と要約の練習を先に始める

意見を書く練習よりも、下線部説明や要約などの練習を先に始めましょう。

なぜなら、問1、問2の内容説明問題で勝負が半分決まるからです。

実際、私が見てきた生徒たちも問1、問2を正しく書けた子は問3がいまいちでも合格しています。逆に問1、問2でしくじってしまうと、問3をどれだけ熱く書いても不合格になることが多いですね。

3. 意見論述は最初だけ短文テーマ型で練習

小論文がまったく初めてという人は、いきなり長くて難しい課題文で意見を書くよりも、短文テーマ型の例題で練習するのがいいですね。

たとえば、こんな問題。

「もっと住みやすい社会を作るために、あなたが必要だと思う政策を述べなさい」

「AIが私たちの社会に与える影響について、あなたの考えを述べなさい」

まずは、こういうシンプルな問題で「段落構成」と「客観的な文体」を覚えましょう。

【関連記事】

【ディベート?ディスカッション?】課題文を「キーワード拾い読み」しているうちは正しい段落構成が決まらない件

小論文の段落構成については、 「3段落構成×2パターン」と教えています。 増税すべきか否かなど、「賛成/反対に世論が割れるテーマ」のときは 第1段落 メリット(or 自分の立場) 第2段落 デメリット(or […]

「文体には『です・ます』と『だ・である』がある」という明治以来の分類が間違っていることに今ごろ気づいた件

仕事柄、文体はいろいろ使い分けます。 論文、小論文の模範解答を書くときは「である」調。 ビジネス書やメルマガなど大人の読者に向けて書くときは「です・ます」調。 高校生向けの参考書を書くときは「だよね」調。 (「この手の問 […]

4. いよいよ過去問の意見論述に挑戦!

共通テストが終わってから1月末までは、過去問の内容説明の練習と短文テーマ型の意見論述の練習は並行して進めます。

2月に入り、短文テーマ型である程度書けるようになったら、いよいよ過去問の意見論述問題に挑戦しましょう。

書いた答案は「他人」に添削してもらおう

答案は書きっぱなしではいけません。必ず学校や塾の先生に見てもらいましょう。

その場合、先生をよく選ぶことも大事です。

言葉遣いや誤字脱字ばかり指摘するのではなく、課題文を理解した上で「問われているのは○○だよね」とアドバイスしてくれる先生が必要です。

高校生に教えていると、よく聞きます。

「担任のコメント、「ここ、意味不明」「もっと具体的に」ばかりで何がどう悪いのかわからない」

「あとで読み返したら課題文からめっちゃズレているのに、ネットで見つけたフリーランスの添削者は「よく書けてます!」と褒めてくれた。どこ見てんだろ?」

実際のところ、「国語の先生」と「小論文を教えるプロ」は全然違います。

「課題文を理解する→問題解決をロジカルに考える→意見として文章を書く」というプロセスを全部マスターする必要があるので。

小論文の得意な先生を見つけましょう。

(短文テーマ型なら、ChatGPTに評価してもらうという手もありますが・・・)

ChatGPTに小論文を採点してもらおう

以前、添削の仕事を抱えすぎて、「AIが添削やってくれればなあ・・・」なんて想像に現実逃避したことがありました。 この記事を書いた2018年は、「表現ミスの校正ならまだしも、内容や論理性を評価するのは無理だろうww」という […]

まとめ

- 国公立大学二次試験の小論文は課題文型と資料型

- まず過去問3年分を通読しよう

- 問1、問2の内容説明問題で勝負は半分決まる

- 短文テーマ型の例文から始めて、書けるようになったら過去問の意見論述に挑戦しよう

- 書いた答案は必ずプロの先生に見てもらおう

合同会社ロジカルライティング研究室 代表

ベストセラー参考書「小論文のオキテ55」シリーズ著者

就職試験の論文をほぼ白紙で提出し3社連続で落とされた敗北感をきっかけに論文試験の攻略法を研究。誰でも書ける独自のメソッドを開発した結果、大手大学受験予備校の小論文講師に抜擢され、NHKの教育バラエティ「テストの花道」にも出演。参考書「何を書けばいいかわからない人のための小論文のオキテ55」はシリーズ累計25万部のベストセラーとなる。

現在は社会人教育に転身し、製造、IT、建設、エネルギー業界を中心に大手企業60社以上の社員教育に携わる。「受講した翌日、契約が取れた」「険悪だったチームの雰囲気が変わった」など即効性のあるノウハウが支持される。

「世のつまらねえ研修を撲滅し、楽しく学べて役に立つ魔法に変える」がモットー。