仕事柄、文体はいろいろ使い分けます。

論文、小論文の模範解答を書くときは「である」調。

ビジネス書やメルマガなど大人の読者に向けて書くときは「です・ます」調。

高校生向けの参考書を書くときは「だよね」調。

(「この手の問題って、難しいよね♪」みたいな)

一般的な国語の指導では、こう言われます。

「文体には『です・ます』調の敬体と『だ・である』調の常体があります。

文章を書くときはどちらかに統一しましょう」

でも、

自分の模範解答に「だ」を使った記憶がない・・・

実際に自分が書いたものを見てみました。

「〜である」「〜がある」「〜する」「〜している」「〜となる」「〜といえる」「〜と考えられる」は出てきますが、

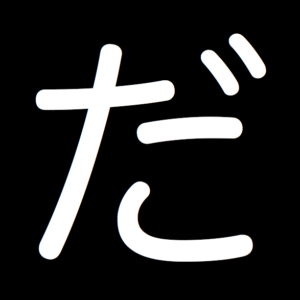

「〜だ」は【ガッカリ答案】の例にしか使っていません。

そうなんです。

なんとなく幼稚に見える小論文には「〜だ」が多いんです。

「〜だ」という表現は「主観」のにおいがするんですよ。

辞書で確かめてみました。

① 断定または指定の意を表す。判断したり強く断定したりする。「彼は学生だ」「一足す二は三だ」

② 事柄を提示するのに用いる。「それは去年の暮れのことだ」「話はずっとさかのぼった昔の事だが,…」

③ (「活用語+のだ(んだ)」の形で)原因・理由・根拠などの説明をする。「校内暴力は,教師と生徒との不信から起こるのだ」決意を表す。「絶対ぼくはやめないんだ」相手の行動を指図することを表す。「さあ,早く歩くんだ」

④ (終止形を用いて)強く感情をこめた文をつくる。「さあ,勉強だ」「酒だ,酒だ。じゃんじゃん飲もう」

やっぱり「強調したい」という主観の表れのようです。

客観的説明で通すべき論文・小論文に

主観のニュアンスを含む「だ」は似合わないんです。

(あくまでも論文・小論文の話です。書籍のように著者個人の主張がある場合は「だ」も使われます)

そもそも

「です・ます」と「だ・である」という括り方も、対応が変です。

学生です。勉強します。

眠いです。昼寝します。

「です」は名詞や形容詞に続き、

「ます」は動詞に続きます。

学生だ。学生である。

眠い。昼寝する。

「だ」も「である」も名詞に続きます。

「の」をつけると動詞にも続きますが、

勉強するのだ。

バカボンのパパを思い出しました。

さて、

明治の言文一致運動から130年、

「論文は『だ・である』調で書きましょう」と教えられてきて、

うっかり私も講義ではそう言ってしまっていたのですが(汗)、

正しくは

「『だ』ではなく『である・する』で書きましょう」と教えるべきですね。

<メルマガ【ミニマル思考カフェ】2019.6.24 Vol.0300>

合同会社ロジカルライティング研究室 代表

ベストセラー参考書「小論文のオキテ55」シリーズ著者

就職試験の論文をほぼ白紙で提出し3社連続で落とされた敗北感をきっかけに論文試験の攻略法を研究。誰でも書ける独自のメソッドを開発した結果、大手大学受験予備校の小論文講師に抜擢され、NHKの教育バラエティ「テストの花道」にも出演。参考書「何を書けばいいかわからない人のための小論文のオキテ55」はシリーズ累計25万部のベストセラーとなる。

現在は社会人教育に転身し、製造、IT、建設、エネルギー業界を中心に大手企業60社以上の社員教育に携わる。「受講した翌日、契約が取れた」「険悪だったチームの雰囲気が変わった」など即効性のあるノウハウが支持される。

「世のつまらねえ研修を撲滅し、楽しく学べて役に立つ魔法に変える」がモットー。