問題です。

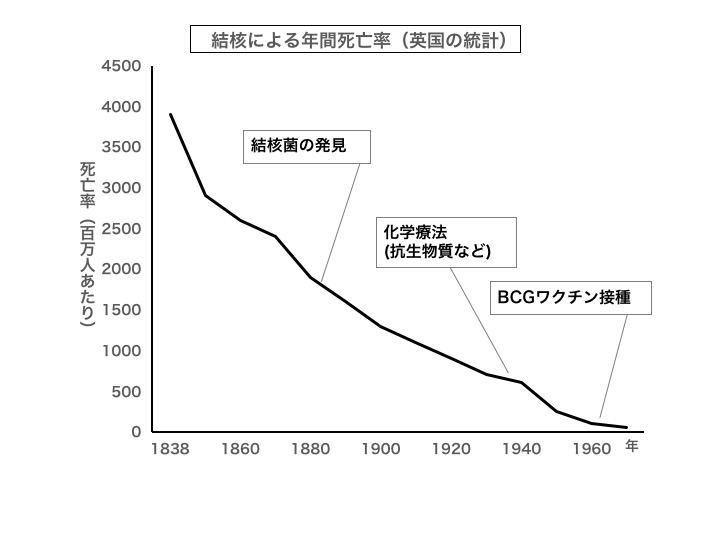

このグラフからわかることを、簡単に説明しなさい。

「医学の進歩のおかげで結核による死亡者が減った」と答えた方、残念です。

グラフをよく見てください。

結核菌が発見される以前から、死亡者数は急激に減り始めていたのです。

つまり医学の進歩とは別の理由があったはず。

したがってこの問いへの答えは

「衛生状態や栄養状態の改善によって結核の患者が減った」が妥当です。

もちろん、「医学以外の理由」としては他にも「人間の体が結核菌に耐性を持った」「結核を媒介する動物が減った」「地球温暖化」などの可能性もありますが、

大事なのは「医学の進歩が理由ではない」ことに気づいたかどうか。

衛生状態なのか地球温暖化なのかという検証は、その後の話になります。

この問題、2002年の福島県立医科大学の入試問題の一部です。

この時代、同大学は常識や先入観を覆す、クールな問題を数多く出していました。

一方、赤本や大手予備校の解答は軒並み「医学の進歩によって……」。

「どこかに書いてある正解」を探してくるという、昔ながらの「優等生思考」から抜けられなかったようです。

一般的に、「理解力、読解力」といえば「そこに書いてあるものを拾う能力」と思われがちですが、

それは単なる視力検査、検索能力にすぎません。時間さえかければ誰でもできますし、機械の方がはるかに速く正確です。

他人に差をつける理解力、人工知能に代替されない読解力とは

「そこにないことに気づく能力」なのではないでしょうか。

シリーズ累計25万部のベストセラー参考書「何を書けばいいかわからない人のための 小論文のオキテ55」の著者。代々木ゼミナール小論文講師を経て、現在は文章力トレーニングの専門家として大手企業の社員研修に多数登壇。合同会社ロジカルライティング研究室代表。