「社員の文章力を上げたい。でも何をすればいいのかわからない」

人事部の方から研修のお問い合わせをいただくとき、よく聞く言葉です。

(学校の先生や親御さんからは「子どもの国語力を上げたい。でも何をすればいいのかわからない」とまったく同じことを言われます)

「何をすれば文章力が伸びるのか」の前に、

そもそも「文章力とは何なのか」をはっきりさせましょう。

《Contents》

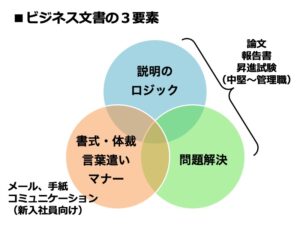

ビジネス文書の三要素

ビジネス文書は3つの要素で構成されます。

- 書式・体裁、言葉遣い、マナー

- 説明のロジック

- 問題解決

「文章力」という一つのスキルがあるのではなく、この3つの総合力が「文章力」と呼ばれるのです。

この3つについて、順番に説明しましょう。

1. 書式・体裁、言葉遣い、マナー

ビジネス文書の「印象をよくする」要素です。

たとえば日付や宛名、差出人、タイトルが正しく配置され、適切なフォントを選んでいると、パッと見て「公的な、信頼できる文書」という印象を与えます。

また事務的なメールに一言添えるだけで、親近感を与えることができます。相手も膝を崩していろいろな情報を教えてくれることもよくありますよね。

これらはメールや手紙ではとても大事で、新入社員研修でしっかり覚える必要があります。いわゆる「ライティングの先生」よりは「マナーの先生」の方が丁寧に教えてくれたりするものです。

2. 説明のロジック

ビジネス文書に必要なのは印象だけではありません。

説明に抜けがあったり相手が誤解したりしたら、トラブルや損害につながります。

誤解なくスッキリ伝えるためにPREP、箇条書き、客観的記述のルール、3D話法といった「説明のロジック」があるわけです。

これらはただのアウトプットではありません。説明の型にしたがって情報を整理すると、欠けている部分や曖昧な部分がはっきり見えてくるものです。

書式や言葉遣いが「どう書くか(How to write)」というテクニックだとすれば、

説明のロジックは「何を書くか(What to write)」を考えるプロセスともいえます。

3. 問題解決スキル

意外かもしれませんが、ビジネス文書において「問題解決」はとても重要な要素です。

ビジネス文書は「誰かの問題を解決する」ために書くものだからです。

だとすると「何を問題と定めて、どう解決するか」を正しく考えていなければ、相手の役に立つ文章は書けないはず。

「作業ミスを減らすため、もっとしっかり気をつけたい」ではミスを減らす提案にはなりません。

一般的には文章力のレッスンで「問題解決」を体系的に教えられることはありませんが、

成果を出せるライティング研修を企画するなら、カリキュラムの中に「問題解決スキル」は不可欠です。

社内の課題に合った文章力研修を

社内で文章力の研修を企画する場合、どの層のどんな課題を解決したいのかによってカリキュラムを選ぶことが重要です。

ひとくちに「部下の文章が何を言いたいのかわからない」といっても原因はいろいろ。

単に言葉遣いや読み手への気配りが足りないだけなのか、

説明のロジックができていないため誤解を生んでいるのか、

そもそも仕事の問題解決が間違っているのか。

それによって研修のカリキュラムが変わってきます。

弊社ロジカルライティング研究室および鈴木鋭智の研修では、打ち合わせの段階でじっくりヒアリングをし、「何を言いたいのかわからない」原因を探ります。

さらに研修1週間前に提出していただく「事前課題」で受講者の潜在的な課題を確認。ここで予想外の課題が新たに浮かび上がってしまい、急遽カリキュラムを修正する場合もあります。

社内の課題に合った文章力研修を企画しましょう。

合同会社ロジカルライティング研究室 代表

ベストセラー参考書「小論文のオキテ55」シリーズ著者

就職試験の論文をほぼ白紙で提出し3社連続で落とされた敗北感をきっかけに論文試験の攻略法を研究。誰でも書ける独自のメソッドを開発した結果、大手大学受験予備校の小論文講師に抜擢され、NHKの教育バラエティ「テストの花道」にも出演。参考書「何を書けばいいかわからない人のための小論文のオキテ55」はシリーズ累計25万部のベストセラーとなる。

現在は社会人教育に転身し、製造、IT、建設、エネルギー業界を中心に大手企業60社以上の社員教育に携わる。「受講した翌日、契約が取れた」「険悪だったチームの雰囲気が変わった」など即効性のあるノウハウが支持される。

「世のつまらねえ研修を撲滅し、楽しく学べて役に立つ魔法に変える」がモットー。

.jpg)